Dem ökologischen Fußabdruck auf der Spur

Im Raum Aachen liegen zahlreiche, denkbar unterschiedliche „Fußabdrücke“ so dicht beieinander, dass sie innerhalb von fünf Tagen aufgesucht werden können. Dabei verweisen diese „Abdrücke“ auf Landnutzungen und kulturelle Praktiken, die teilweise sogar Jahrhunderte zurückliegen. Am Beispiel dieser in die Landschaft eingeschriebenen Spuren setzt sich diese LandPartie differenziert auseinander mit dem ökologischen Fußabdruck.

Was ist gemeint mit ökologischer Fußabdruck?

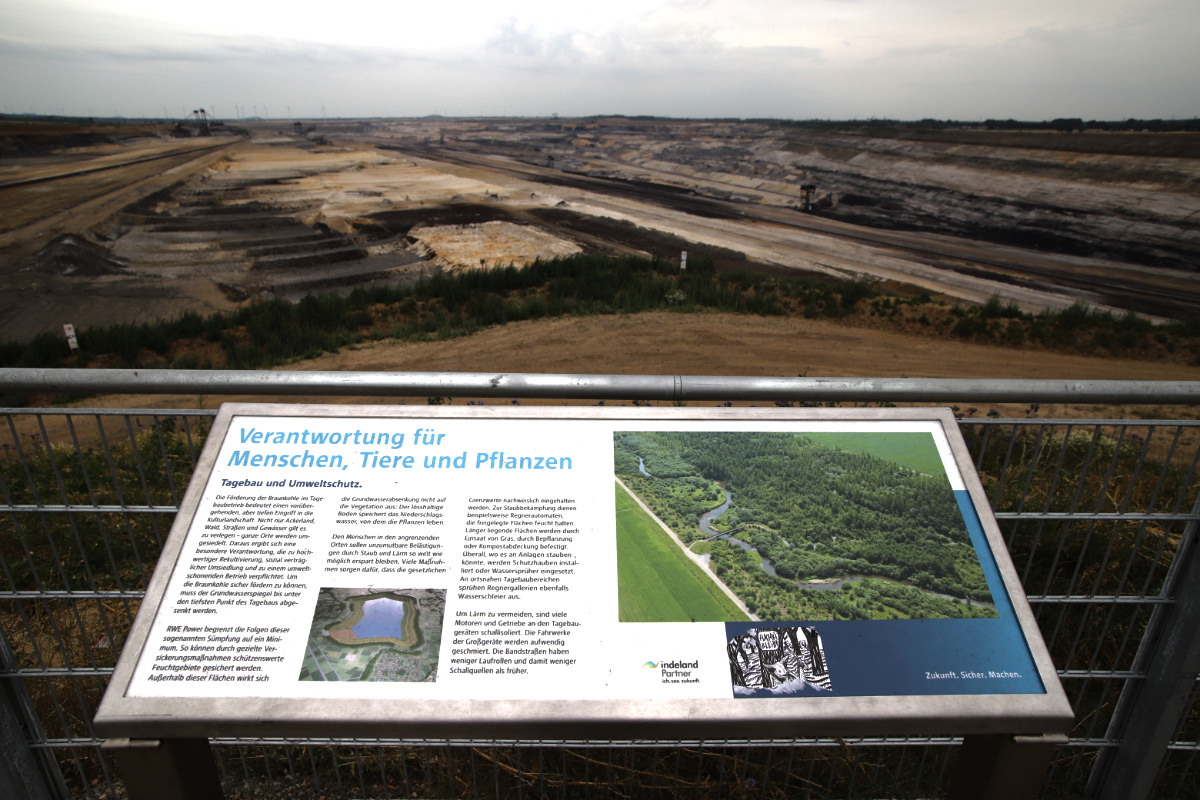

Der ökologische Fußabdruck ist ein Indikator für Nachhaltigkeit. Gemeint ist damit die Fläche, die benötigt wird, um den Lebensstandard und den Lebensstil eines Menschen oder einer Bevölkerung dauerhaft zu ermöglichen. Der ökologische Fußabdruck schließt alle Flächen ein, die beispielsweise zur Herstellung von Kleidung, Nahrung und Konsumgütern, zur Bereitstellung von Energie wie auch zur Entsorgung von Müll benötigt werden. Die Energiegewinnung aus Braunkohle etwa verursacht einen gewaltigen „Fußabdruck“ in den betroffenen Regionen – so zum Beispiel wenige Kilometer östlich von Aachen.

Die Aussage des ökologischen Fußabdrucks ist leicht verständlich und dessen Konzept einfach zu kommunizieren. Inzwischen berichten jährlich international viele Medien zum Datum des „Earth Overshoot Day“ (deutsch „Welterschöpfungstag“). Dieser gibt den Kalendertag eines Jahres an, ab welchem die von der Menschheit konsumierten Ressourcen die Kapazität der Erde übersteigen, diese zu (re)generieren. Im Jahr 2022 viel dieser Tag auf den 28. Juli.

Der Begriff ökologischer Fußabdruck funktioniert gut als Warnsignal – allerdings vereinfacht er die Bewertung von Nachhaltigkeit bzw. die Frage nach nachhaltigen Lebensstandards sehr stark. Gemessen wird allein die Menge der beanspruchten Flächen, nicht bewertet wird dabei die Intensität der Landnutzung oder deren Naturverträglichkeit. Grundsätzlich könnte man zum Beispiel die für den Natur- und Artenschutz sehr wertvollen Streuobstwiesen oder Kopfweiden auch als einen – positiven – ökologischen Fußabdruck interpretieren.

LandPartie von der Vergangenheit in die Zukunft

Den Auftakt bildet ein Rundgang durch Aachens Zentrum mit besonderem Augenmerk auf die Zeugnisse aus vorindustrieller Zeit: Die Thermalquellen waren für die Entwicklung der Stadt von jeher von besonderer Bedeutung. Archäologische Fenster in den Untergrund lassen Reste der kanalisierten Bäche sichtbar werden, die einst zahlreiche Mühlen der Nadel- und Tuchmanufakturen antrieben. Im Zentrum findet sich ebenfalls die Technische Hochschule RWTH und Aachens erstes Elektrizitätswerk – beides Zeichen der sich mit Macht durchsetzenden Industrialisierung. Auf letztere stößt die Tour auch in der nördlich an die Stadt angrenzenden Landschaft Soers: Im Industriedenkmal Tuchwerk vermitteln noch funktionierende Maschinen der Garn- und Tuchherstellung eindrücklich die Bedingungen in der Industriearbeit, wie diese bis in die 1980er Jahren in Deutschland bestanden – und heutzutage in Übersee weiterhin bestehen. Der Besuch eines Fair-Trade-Modeladens schlägt in diesem Sinne ebenfalls eine Brücke von den einst bedeutenden Aachener Tuchfabriken in die gegenwärtigen Produktionen im globalen Süden für unseren Bedarf. Auf das Konzept Weltacker und das Mietgarten-Angebot mein garten stößt die Tour ebenfalls in der Soers. Mit diesem Landschaftsbereich, wie auch mit dem Aachener Lousberg und dem Müschpark, durchwandert die Tour einen Abschnitt des regionalen „Pferdelandparks“, welcher zurückliegender Landnutzungen mit heutigen Elementen zu einer Erzählung verbindet und so das Ganze als besondere, gegenwärtige Landschaft lesbar werden lässt.

Das Aachener Steinkohlerevier ist eines der ältesten Bergbaureviere Europas, das zurückweist bis ins Jahr 1113. Hingegen erst drei Jahrzehnte zurück liegt das Ende des Steinkohlenbergbaus in dieser Region: 1997 wurde die letzte Zeche des Aachener Steinkohlereviers geschlossen. Das Museum Energeticon thematisiert am Ort der einstigen Zeche Anna den vollzogenen Strukturwandel als auch den immer noch anstehenden Energiewandel. Mit dem Aufstieg auf die benachbarte, hundert Meter in die Höhe ragende Abraumhalde eröffnen sich weite Blicke, als wäre man in einem „von Gott gemachten“ Mittelgebirge. Hingegen ist dieser „Berg“ ebenfalls ein „Abdruck“ des Steinkohlenbergbaus – und ist bereits Naturschutzgebiet.

Hingegen deutlich in die Tiefe gehen die „Phänomene“ des Braunkohlenbergbaus. So ist der besuchte Blausteinsee leicht als geflutetes Restloch des einstigen Tagebaus „Zukunft“ zu dechiffrieren, was dessen Attraktivität bei Erholungssuchenden jedoch nicht mindert. Hingegen minderten die vergangenen Dürresommer deutlich erkennbar den Wasserstand dieses Sees. Die Wanderung entlang dem mit Schilfgürtel bewachsenen Uferstreifen und weiter bis zum Aussichtspunkt des aktiven Tagebaus Inden lässt erwartbar einige Fragen auftauchen, etwa die, über wie viele Jahrzehnte (oder Generationen) sich die geplanten Flutungen der noch bis 2030 betriebenen Tagebaue wohl hinziehen werden. Die Vision Indeland2050 formuliert hierzu Zukunftsszenarien, die das absehbar verbleibende „Loch“ vergleichbar dem Beispiel des Blausteinsees in eine positiv bewertete Seenlandschaft wandeln sollen. Im vergangenen Jahrhundert hätten diese Pläne sehr wahrscheinlich funktioniert – im Zeitalter des Klimawandels steht darüber ein übergroßes Fragezeichen.

Beeindruckenden Zeitmaßstäben begegnet die Tour auch am fünften Tag. Los gehts an der tausend Jahre alten Forster Linde, die als lebendes Wesen schon viele Strukturwandel überdauert hat und in deren Schatten wir über die Erfucht vor dem Leben und den Klimawandel in Austausch treten. Einen denkbar befremdlichen Kontrast hierzu bilden die groben Betonhöcker des „Westwalls“. Unweit dieser Relikte jenes doch so rasch untergegangen „tausendjährigen Reichs“ verweist der „Landgraben“ mit den überkommenen, lebendigen Grenzbuchen auf das „Aachener Reich“ (14. Jhd.). In der aufgegebenen belgischen Zollstation, die nun als Kulturraum genutzt wird, schließt diese Bildungsveranstaltung.

Termine: 12.05 – 17.05.2024 und 21.07. – 26.07.2024

Gebühren:

TN-Gebühr

Teilnahme-Beitrag: 649,00 € (incl. Übernachtung/Frühst. in 1/2 DZ)

EZ-Zuschlag: 120,00 €

Teilnahme-Beitrag ohne Unterkunft: 420,00 €

Bildungsurlaub

Diese LandPartie wird in Kooperation mit dem Forum Unna als Bildungsurlaub durchgeführt. Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt direkt beim Forum Unna.

Die Landschaft mit Füßen lesen

Nur wo man zu Fuß war, ist man wirklich gewesen. In diesem Sinn enthält diese LandPartie täglich längere Gehstrecken. Eine gewisse Kondition, um circa 10 bis 15 Kilometer am Tag zu Fuß zurückzulegen, ist erforderlich!

Weitere Informationen

Hotel am Marschiertor

Wallstraße 1-7

52064 Aachen

www.hotel-marschiertor-aachen.de

Die LandPartie / dieser Bildungsurlaub wird geleitet von der Akademie LandPartie, Bertram Weisshaar.